No. 398 低エネルギー放射線発生装置の事故事例

低エネルギー放射線発生装置の事故事例には、どのようなものがありますか?

低エネルギー放射線発生装置の事故事例

回折用X線装置

小泉 彰, 小西 恵美子, 別所 遊子, 河内 典子, 吉沢 康雄.フィルムバッジによる回折用X線装置作業者の異常被曝の発見事例について

東京大学放射線教育用資料(2024)

東京大学放射線教育用資料(2023)

東京大学放射線教育用資料(1993-1997)

エックス線装置

Worker exposure to X-ray generator

エックス線装置完成時の漏えいエックス線検査実施中に、検査員が放射線皮膚障害を負ったもの

エックス線装置の点検作業等における被ばく防止の徹底について(厚生労働省 通知)

エックス線装置の点検作業等における被ばく防止の徹底について(厚生労働省 通知)

エックス線装置の点検作業中の被ばく事故発生状況

Biodosimetryの結果が示されていますが、障害を受けた部位の線量は提示されていません。障害を受けた部位の線量は、こちらで発表されています。

レーザー血流計を併用して高気圧酸素療法を行った急性放射線被ばくによる皮膚障害の1例, 小國萌乃佳,原 正高,蔭田和喜,花岡美香,小川史織,國廣龍雄,森重水貴,宮本聡史,大下慎一郎, 第50回日本集中治療医学会学術集会, 2023年03月02日

X線装置を用いた非破壊検査での人的なエラーによる事故例

Worker Exceeded Statuary Annual Whole Body Dose Limits

特に症状は伴っていないようですが、眼の水晶体の等価線量が546 mSvと推定されINESスケールで3(重大な異常事象)と判定されています。

事故のレビュー

放射線利用における放射線被ばく事故

野村貴美.事故から学ぶ放射線管理

日本放射線安全管理学会学術大会の企画セッション

対応に関する問題指摘例

日本放射線安全管理学会学術大会の企画セッションでは放射線管理担当者がごく初期に全体像を把握していたことが説明されていました。

事故の防止のための普及啓発

インターロックを無効にして、照射中のエックス線透過試験装置内に手を入れて被ばく

線量評価

大久保 徹, 府川 和弘, 野村 貴美, エックス線発生装置管理のための低線量評価法, 日本放射線安全管理学会誌, 2016, 15 巻, 1 号, p. 66-73

低透過性の放射線の被ばく防止

梅崎 典良, 中嶋 法忠, 簑原 亨, 中野 英雄, 36.テレコバルトの二次電子濾過板について(◇九州部会), 日本放射線技術学会雑誌, 1973, 29 巻, 6 号, p. 523-

梅崎 典良, 中野 英雄, 簑原 亨, 中嶋 法忠, テレコバルトの透明な二次電子濾過板について, 日本放射線技術学会雑誌, 1976, 32 巻, 5 号, p. 458-462

装置の特性

斉藤 いほえ, 膜厚測定について, 表面技術, 1989, 40 巻, 2 号, p. 190-194

鈴木 久夫, X線厚さ計小委員会報告, 鉄と鋼, 1973, 59 巻, 14 号, p. 2011-2017

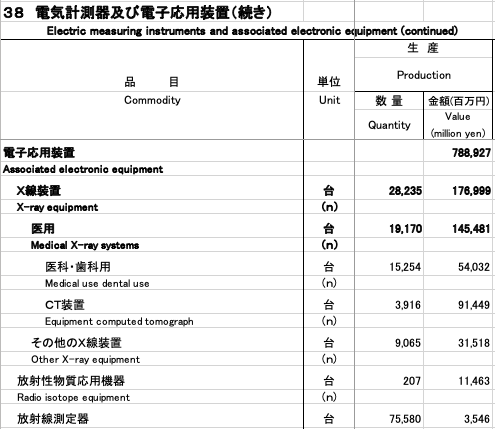

装置の普及状況

年間の生産台数

経済産業省生産動態統計年報 機械統計編

注意喚起

いずれの方式も放射線源を使用しているので安全については,特別の注意が必要である。

J-1 作業環境測定ガイドブック 1 鉱物性粉じん・石綿・RCF (2018・9・25 第6版)

(9) 被ばくの防止

低エネルギーの光子を用いる装置の例

硫黄計

長谷川 恵之, 若月 豊, 燃料油中のイオウ分の連続測定装置, 燃料協会誌, 1967, 46 巻, 9 号, p. 680-683

事故の例

手荷物検査用のX線装置

関連するかもしれない情報

第68回「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」を開催します

兵庫労働局

令和3年(1月1日~12月末日まで)労働災害の発生状況

労働基準関係法令違反に係る公表事案

日本製鉄

IAEA

Worker exposure to X-ray generator

日本放射線事故・災害医学会

第10回日本放射線事故・災害医学会

厚生労働省

労働基準関係法令違反に係る公表事案

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会 報告書

関連情報

厚生労働省

労働基準関係法令違反に係る公表事案

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会 報告書

関連情報

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会 報告書

関連情報

日本保健物理学会「エックス線被ばく事故検討WG」

日本保健物理学会「エックス線被ばく事故検討WG」活動報告

ドイツでの事故

Radiation exposure of a worker beyond the statuary annual dose limit製造したX線装置の試験時のインターロック不良。線量計を装着していなかったのでBfSによる放射線生物学的な評価が行われた(02-07-2020)。

Organ equivalent dose exceeding statuary annual limits厚さ計製造時のビームの絞りを調整中に発生した事例(30-07-2020)。

事故調査の結果の共有

第14回医療の質・安全学会学術集会

学会委員会・ワーキンググループ企画(WG) WG1(シンポジウム)

「事例に学ぶ:現場の事例は共有されているか、事故調査の結果は共有されているか、再発防止に活かされているか」

US NRC: Event Notification Reports

診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会

世界初の「消費者事故調査」に関する国際標準が発行されました~再発防止に資する事故調査を目指して(ISO 5665)~

当事者支援

平成21年度厚生労働科学研究費補助金 (地域医療基盤開発推進研究事業)研究計画書

医療事故に関わった医療従事者への支援に関する研究

脆弱な疾患を有する患者に侵襲を与える医療は、不可避に医療事故が 起こる。患者や遺族(家族)がどのような思いに至り、紛争・訴訟化するのは なぜかということの先行研究はある。しかし、医療事故は医療者にとっても 大きな傷跡を残すことが知られているが、その実態を、事案や事故当事者 に沿って調査されているものはない。本研究では、事故の当事者が、事故 後どのような負担を有しているのかの実態調査をするとともに、負担軽減等 への支援の方法を検討し、支援された医療者が医療現場に復帰した後その 経験等を生かせる仕組み作りを調査検討するものである。本分担研究とし ては、まず、事故を経験した医療者が、医療現場で、社会でどのような状況 に置かれているのか、そして、どのような支援を必要としているのかを把握 することする。その上で、国等の政策上、あるいは、病院内等身近でできる 支援とはなにかを同定する。また、現場復帰した後のその経験を生かすた めの方策についても同時に検討する。

医療事故調査制度

厚生労働省

全日本病院協会

WHO

事例分析法

河野龍太郎.ImSAFER によるヒューマンエラー事例分析

有賀 徹, 安全・安心な医療と医療事故対応について考える, 日本臨床麻酔学会誌, 2016, 36 巻, 7 号, p. 718-727

一般社団法人日本医療安全調査機構

測定などでの問題の解説

佐藤 乙丸, 研究室における放射線の防護, 日本金属学会会報, 1977, 16 巻, 5 号, p. 279-290

全国保健所長会

見学会

日本製鉄

二ツ川 章二.日本製鉄株式会社君津製鉄所訪問記

工場見学のご案内

東日本製鉄所君津地区の見学の案内

君津地区|千葉県次世代エネルギーパークの見学の案内

新日鐵住金君津製鉄所の中を覗いてみました【見学ツアー報告】