Ⅶ.IVRでの術者の被ばく

X線ビームに手を入れなければ大丈夫?

問題

X線ビームに手を入れなければ大丈夫?

1.一次線錐中と外では線量が大きく違うからビームにあてなければOK

2.入射面の患者からの散乱線は透過線量と同程度とビーム外でも大きい

解答

2.入射面の患者からの散乱線は透過線量と同程度とビーム外でも大きい

オーバーテーブル(=X線管がテーブルの上側)での照射では、ビーム外の線量は患者表面から5cmでビーム中心線量の約6%です(=ビームの外側では1/20程度)。

アンダーテーブル(=X線管がテーブルの下側)での照射では、ビーム外の線量は患者表面から5cmで入射面側のビーム中心線量の約1%です。

アンダーテーブルのビーム内の線量は入射面側のビーム中心線量の約5%です。

50 mGy/minで60分間オーバーテーブルで照射すると、ビーム外であってもビームの近傍に手があると0.2Gy程度に達しうることになります。

アンダーテーブルでビームの外側であれば患者から10 cm程度遠ざけると術者の指の線量は患者の線量の1/1,000以下になるので、3 mGy程度とできます。

指をビームに入れなければ線量は小さいとされているとすると、それは何かの錯覚。

国際原子力機関

診断およびIVRにおける放射線防護に関する教育資料

日本IVR学会防護委員会が翻訳されています。

IVRでの放射線防護のポイント

(1)防護エプロンは2桁線量を低減する。

(2)患者が受ける線量(例:PTCR)が多い手技では術者の線量も大きくなる。

(3)防護エプロン外で線量が大きくなりやすいのは左手指で一回の手技で最大8 mSv(線量当量)に達しうる。

(4)手指以外で比較的高線量になりやすいのは頭部である。

散乱線の寄与

防護眼鏡でも散乱線などの寄与が無視できないことが知られています。

防護眼鏡使用下では水晶体の後嚢に様々なパスで到達します。

(1)眼鏡透過

(2)眼鏡と皮膚の間の通過

(3)防護眼鏡のブリッジ付近通過(JRC2023でも言及がありました)

(4)体内透過(発表に対する大学院生からの率直なフィードバック例)

出典

田中淳司.IVRにおける被ばく防護のノウハウ:患者と医療従事者の双方について.医療放射線防護.(58),47-53,2010

関連記事

X線室の中で放射線はどこから飛んでくるのですか?

医療機関で放射線を扱うことのリスクは高いですか?

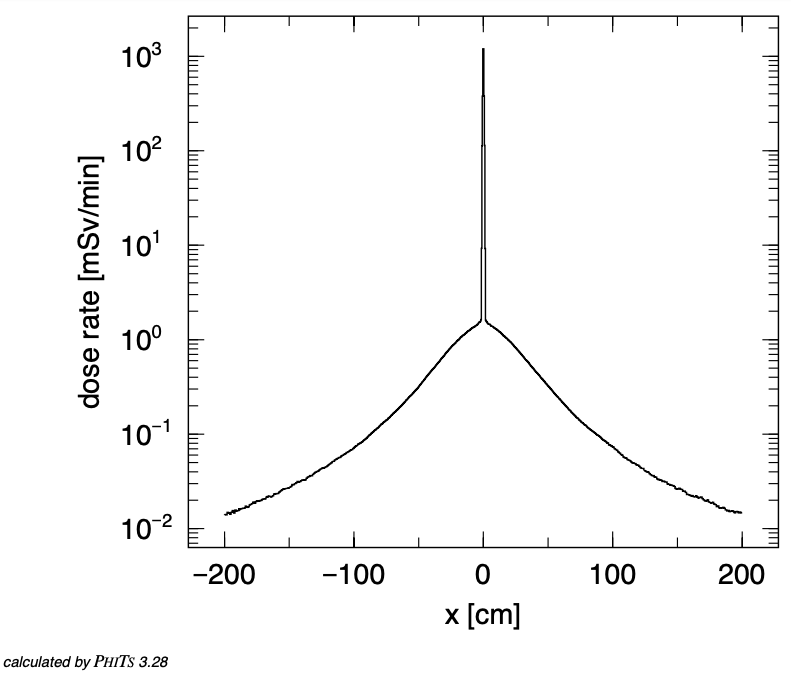

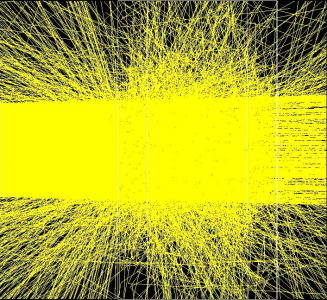

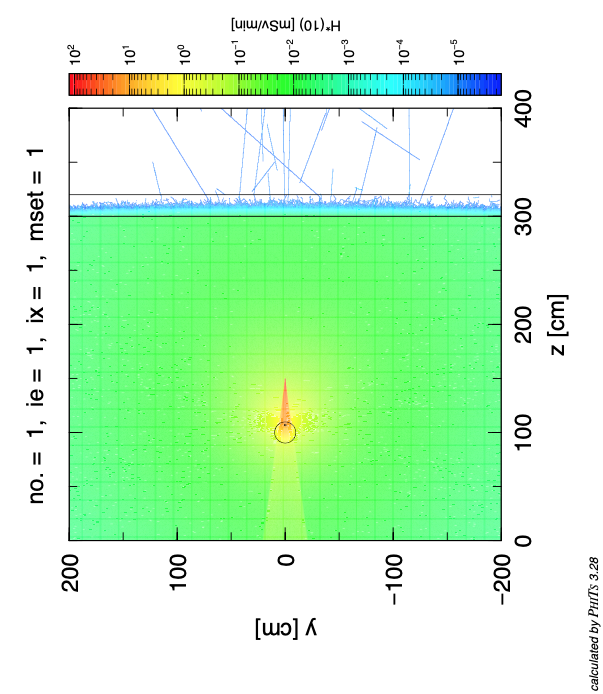

線量率の分布

患者の入射面付近で125 mGy/minになるように照射した場合

高さ150 cmから下向きに照射しています。患者の高さを床から1 mとしています。

高さ150 cmでの線量率の分布(y=0 cm)