|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

用語 せ/D

線量限度

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

年1 mSvが一般公衆の追加被曝の上限と言われてるようですが、この根拠は1つの事業所が事業所に由来した放射線で敷地境界等で3ヶ月平均0.25 mSv以上の追加被曝を発生させてはいけないという告示に由来しているのではないでしょうか? |

|

規制庁の資料(原子力施設の放射線防護基準について)や質問主意書(放射線被曝防護に関する質問主意書)の答弁書で考え方が示されています |

|

RI規制法や医療法では敷地境界の線量限度は3月間で250 µSvとなっていますね |

|

では、それぞれの事業所が年間1 mSvという限度を守っていても複数の事業所の影響を受ける一般人では年間1 mSvを超える場合もあり得るはずなので、この規制を元に一般公衆の追加被曝を年間1 mSvとするのは数が合わないのでは… |

|

ある方があちこちに動くことを考えると全国の有象無象の施設がお互いの運転時間や敷地境界での値を調整し合わなくてはならなくなり、事実上施設の運転ができなくなるのではないかという疑問ですね |

|

ありもしない仮想的なお話しで頭の体操に過ぎないと言われても、ビル診療所に両隣と上下で挟まれた場合の線量が気になるということかしら… |

現存被ばく状況の適用の地理的範囲

|

食品の基準が国内で地域別に分けられた例はありますか? |

|

過去にカナダでは事例があるそうです |

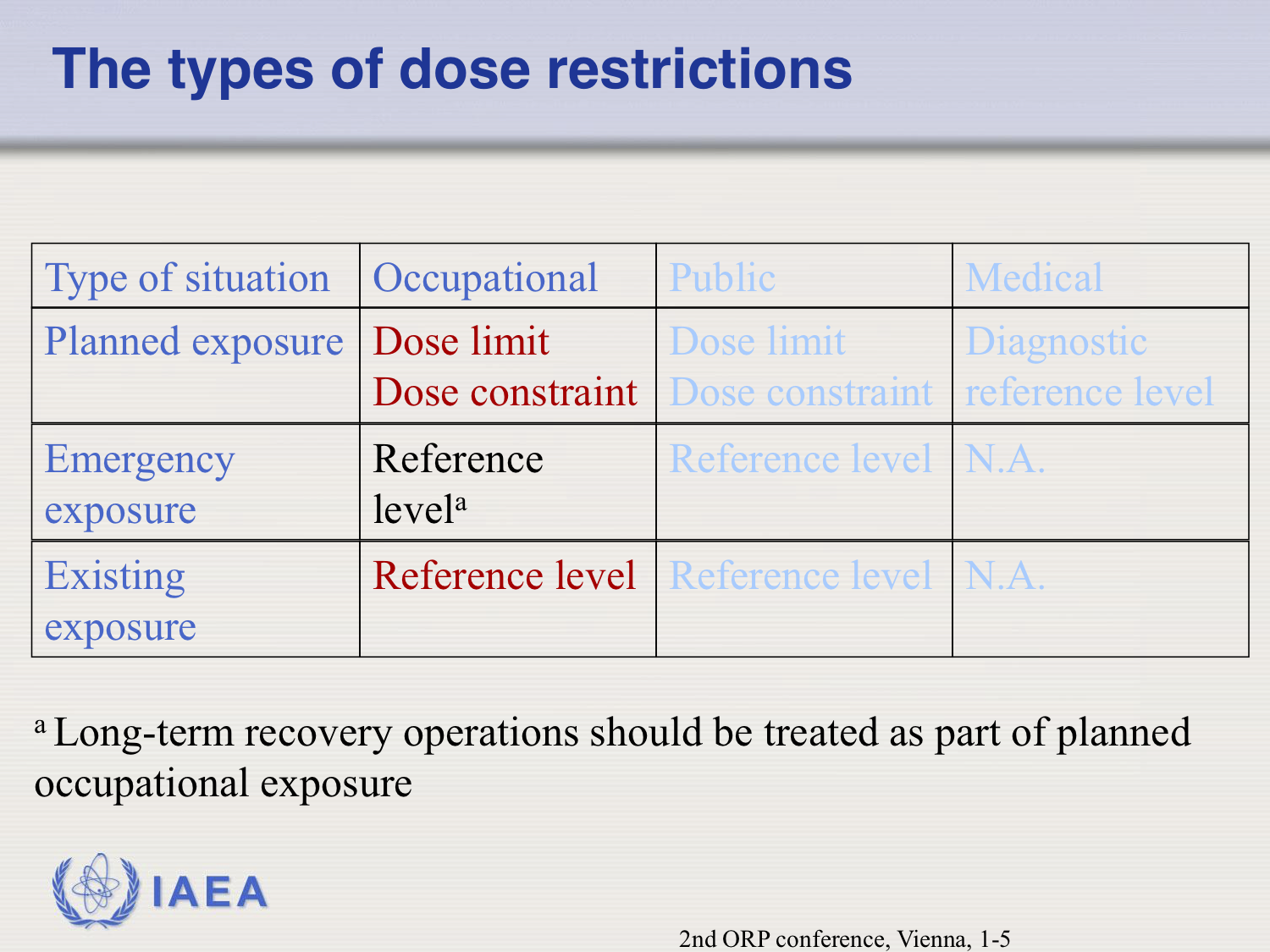

線量拘束値を超えてはいけないのですか?

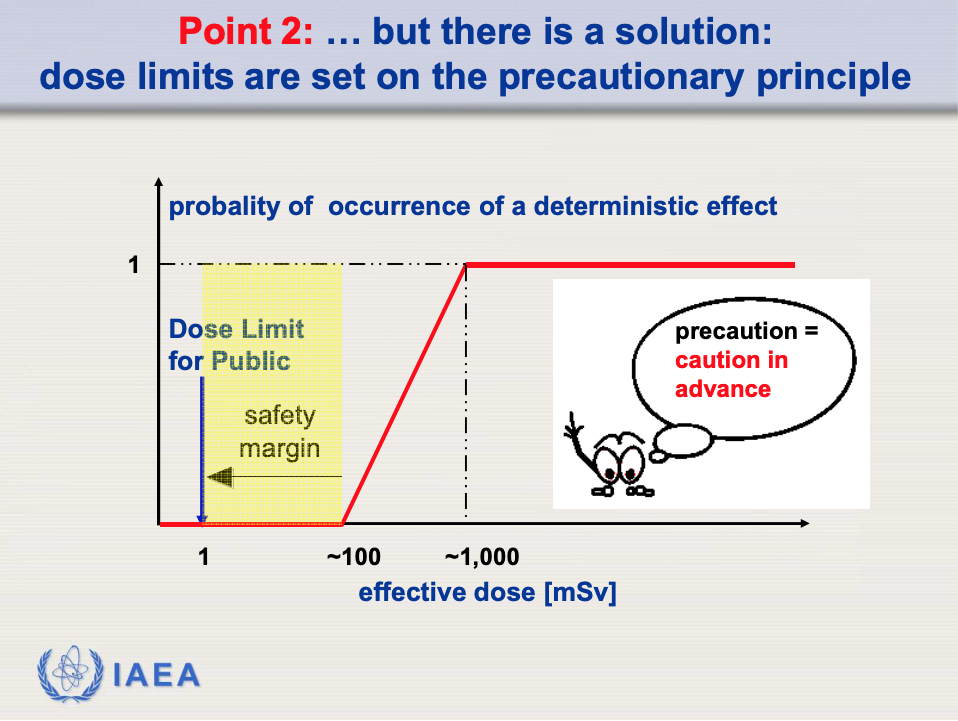

IAEAのBSSでは、線量拘束値を超えることは、法的要件へのノンコンプライアンスには該当しないとされています。

1.22. Dose constraints and reference levels are used for optimization of protection and safety, the intended outcome of which is that all exposures are controlled to levels that are as low as reasonably achievable, economic, societal and environmental factors being taken into account. Dose constraints are applied to occupational exposure and to public exposure in planned exposure situations. Dose constraints are set separately for each source under control and they serve as boundary conditions in defining the range of options for the purposes of optimization. Dose constraints are not dose limits;

exceeding a dose constraint does not represent non-compliance with regulatory requirements, but it could result in follow-up actions.

IAEAのBSS

IAEAの考え方(日本は海外とは異なり独自の考え方(線量拘束値が法令に取り入れられていない)で法体系が構築されています)

公衆の線量限度

III-3. For public exposure, the dose limits are:

(a) An effective dose of 1 mSv in a year;

(b) In special circumstances, a higher value of effective dose in a single year could apply, provided that the average effective dose over five consecutive years does not exceed 1 mSv per year;

(c) An equivalent dose to the lens of the eye of 15 mSv in a year;

(d) An equivalent dose to the skin of 50 mSv in a year.

言及例

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

除染特別地域等の外からボランティアを募集する場合、ボランティア組織者は、ICRP による計画被ばく状況において放射線源が一般公衆に与える被ばくの限度が 1mSv/ 年であることに留意すること。

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン概要

防護量と実用量

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度は、周辺線量当量で担保すればよいのでしょうか?それとも個人線量当量で担保すればよいのでしょうか?

どちらかでなければならないとの規定が見当たりません。 モニタリングは空間線量が用いられています。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示

(実用炉規則第二条第二項第六号等の線量限度)

現存被ばく状況と計画被ばく状況

|

今の日本は、内閣府によると現存被ばく状況であるそうです。地域は福島県に限定しているわけではなく、日本全国に適用されているそうです。 |

|

食品の基準は国内で共通のものとなっています |

現存被ばく状況の適用の地理的範囲

|

食品の基準が国内で地域別に分けられた例はありますか? |

|

過去にカナダでは事例があるそうです |

現存被ばく状況下での計画被ばく状況の適用

|

計画被ばく状況での規制免除レベルが10マイクロシーベルトであり(明示はされていないが実効線量として)としているのはIAEAの考え方に基づいているそうですが、日本全体が現存被ばく状況であることは、2021年度から中学校2年生の理科の授業で用いられるクルックス管がX線装置かどうかを判定する際に、IAEAのGSR Part3のSchedule IのI.3.(c)項を適用するのは不適切ということですか? |

|

原子力発電所の事故後の放射線防護では、特殊な状況に人々が置かれているという考え方が用いられていて、「緊急被ばく状況」や「現存被ばく状況」という概念を用いているけど、クルックス管の放射線安全に関しては、計画被ばく状況と考えられるので、原子力災害後の現存被ばく状況であるからといって線量限度の概念を適用しないのはよくないと思う |

|

クルックス管の授業での利用は、特殊な状況ではないので放射線管理上、通常のルールが適用できるということですね |

現存被ばく状況と計画被ばく状況

|

日本全国に現存被ばく状況(20mSv/y)が適用されている現在、計画被ばくの規制免除被ばくの10 µSvは適用されるのでしょうか? |

|

現存被ばく状況であるので参考レベルとして20mSv/yを利用することと、その線源の使用は特殊な状況にはなっていないとして計画被ばく状況での公衆や労働者への線量限度の適用の関係はどうなっているかという問いですね |

|

例えばクルックス管の課題は、計画被ばく状況での放射線防護を考えるものであり、放射線防護の指標としては現存被ばくとは異なるものが使われることになります |

|

日本保健物理学会では、『線量限度などを自主的に設定する必要』があるとしていますが、「線量限度」は自主的に決めるものですか? |

|

少なくともIAEAでは『3.121. The government or the regulatory body shall establish, and the regulatory body shall enforce compliance with, the dose limits specified in Schedule III for public exposure.』としているので、日本保健物理学会独自のアイデアだと思う |

|

この課題は、日本放射線安全管理学会のシンポジウムでも見解が示される予定となっています |

質疑例

福島県双葉郡双葉町

線量限度と参考レベル

|

介入線量レベルは同じで単にシナリオの違いですね。アメリカでは放射性ヨウ素の放出を安全側に設定しています。具体的には、臨界が一定期間継続するというシナリオです。その反面、放射性セシウムに関しては事故の影響を受けていない地域からの食糧支援が大幅に入るというシナリオに基づいています。 |

|

事故後一定期間経過した後だと介入線量レベルが1ミリシーベルトと同じであっても、原子力事故を起こした国では、原子力災害の影響を受けた地域の作物などの摂取割合が高くなると考えられることから、誘導される濃度が低くなるということね。県の研修を受けた保健師さんから教わったわ。 |

|

Codexでは輸入食品を全食品の10%程度と仮定していることもあり、日本の食品の基準値の10倍になっています。 |

|

学んでみるとなんだそうかという感じだけど、学ぶまでのハードルが高そう… |

|

原子力災害がおこった場合の食品の放射線安全を確保するために、事故直後の基準値策定の考え方はあらかじめ決めておくのはよくある話で、日本でもそれが機能しましたが、その後、その基準をどのように平常時のものに戻していくのかをあらかじめ決めておくことは困難な課題でどの国でも準備されていないのが現状です。 |

|

数字のことは訳が分からないけど、学びたい人には疑問にわかりやすい解説して欲しいわ。 |

|

疑問点は何でもお寄せ下さい。ご一緒に考えさせていただきます。 |

質問を頂きました

食べる食品はどの程度事故の影響を受けているのか?

|

今の日本の食品はかなり広い範囲で原子力災害の影響を受けてしまっているので、食品に由来した線量の合計を一定の水準以下にとどめるには、個々の数値を低めに抑えておかなければならないのではないでしょうか |

|

想定よりも広い範囲が影響を受けたので、あらかじめ決めていたパラ−メータを変化させて、基準値を小さく設定したという事実はありません |

|

予め決めていたルールを守らなくてもよいの(放射線のリスクがご心配の方向け)?

子供への責任を果たすにはどうすればよいですか?

|

事故のために管理区域の基準が守れないこともあると聞きました… |

|

親として子供を守ることの責任を果たせないのではないかとご心配なのですね |

|

受ける線量としては小さいや事故後は計画被ばく状況ではなく、「緊急被ばく状況」や「現存被ばく状況」が適用されるという説明では解消されない思いですね |

|

これまでも十分に親としての責任を果たされてきたことを認めてもらう機会も必要なのかもしれない… |

本来は線量限度ではないが線量限度との想定での説明となっている例

なお、言うまでもありませんけれども、20ミリシーベルトというのは限度であって、できるだけそれを下げる努力をしなくてはならんことは当然のことでございました。

質問主意書

原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関する質問主意書

公衆と職業人での基準値の違い

- ICRP Publication60でそれぞれ基本的な考え方が述べられています。

受け入れられるリスクレベルの違い

- 2×10-4

- 1×10-5

年齢構成の違い

一般公衆には子どもも含む

- ICRP Publication1の15項に公衆の線量限度への小児の考慮が記述されている

- 放射線防護は歴史的に子どもの想定が優先されてこなかった

曝露時間の違い

曝露状況の違い

- 幾何学的条件

- 光子や電子のエネルギー分布

管理の質の担保による取り得る安全マージンの違い

- 職業曝露は個別に厳格な管理ができる

組織反応の制御が目的として安全マージンが取られているとの説明例

線量限度は組織反応の制御も目的にはしていますが、確率的な影響の制御も目的にしているので、説明としての論理性を欠いていると思われます。

皮膚の等価線量限度

別所 遊子, ICRP Publication 59: 皮膚の線量制限のための生物学的基礎, 保健物理, 1992, 27 巻, 4 号, p. 317-323

姿勢の考慮

環境に流出した放射性核種による外部被ばくと内部被ばくの統合線量評価システムの開発

その他の有害物質での例

ジクロロメタン

一般公衆を対象にした環境基準

労働者を対象にした作業環境の管理濃度

電磁界

各国の人体防護に関する基準・規制の動向調査報告書(平成30年3月 総務省)

総説

村上 道夫, 基準値設定の体系化と今後の展望:非定常時の基準設定に向けて, 日本衛生学雑誌, 2017, 72 巻, 1 号, p. 32-37

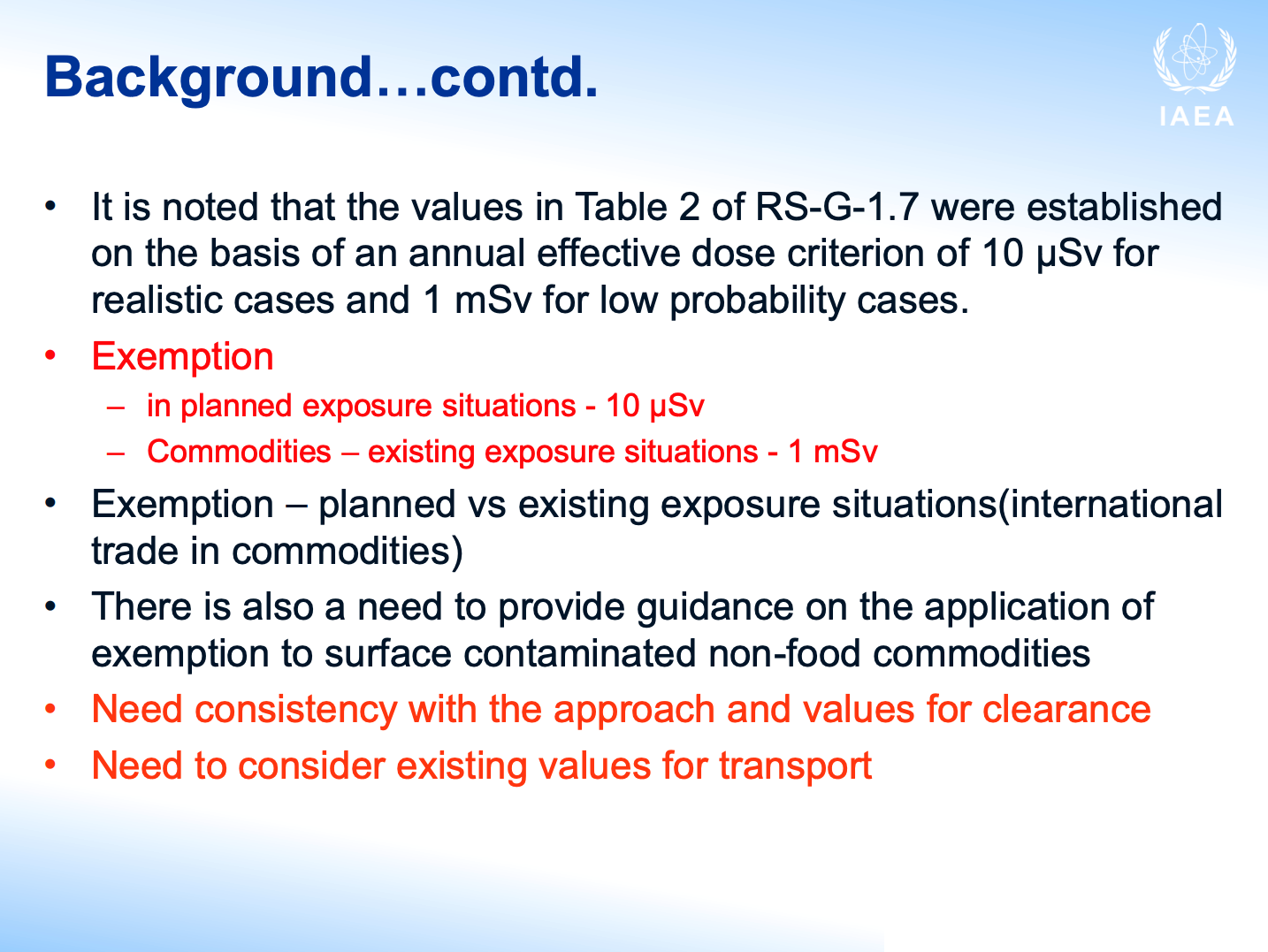

規制免除

被ばく状況によって用いるレベルが異なっています。

伊豆本 幸恵, 荻野 晴之, IAEA一般安全指針GSG-17「規制免除概念の適用」:策定経緯及び最新動向, 保健物理, 2024, 59 巻, 1 号, p. 7-16, 公開日 2024/07/05, Online ISSN 1884-7560, Print ISSN 0367-6110

おすすめ

Social issue

キーワードの例新着情報

・決定しきい値(決定限界)

・不確実性のロンダリング装置(としての統計学?)

・ALPS treated water

・シングル・ボイス

・電子スピン共鳴法を用いた線量推計

・非医療目的での放射線を利用した人体のイメージング

最終更新記事

・リンク

・甲状腺検査の結果の解釈を巡る議論 Discussions on the interpretation of thyroid survey from epidemiological views

・過剰診断 overdiagnosis

・バックグラウンドの線量率

・無限平面線源環境での個人線量計の応答

・メンタル・ヘルス活動と地域の文化

・プール解析 pool analysis

・話せば分かるか?

・自然放射線の対策は必要?

・ALPS treated water ALPS treated water

記事一覧

アクセス数トップ10

・ホット・パーティクル hot particle

・子孫核種 progeny nuclide

・原子力発電所事故後の体表面スクリーニング

・余命損失 Loss of life expectancy

・県民健康調査 Fukushima Health Survey

・安定ヨウ素剤 stable iodine tablets

・サブマージョン submersion

・放射線リスクコミュニケーション 相談員支援センター Support center for social workers engaged in recovery from the nuclear disaster

・不当表示 misleading representation

・薪ストーブをめぐる近隣トラブル

更新日:2024年08月04日

登録日:2014年03月11日

スマートフォン | デスクトップ