|

||

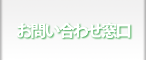

問題ロシア・ベラルーシの食品の基準以下の文章は正しいですか? 参考資料等海外との比較例東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター緊急時の食品の摂取制限濃度[Bq/kg]日本と米国(アメリカ)、(欧州)ヨーロッパとの比較です。

解説記事Codex現存被ばく状況ベラルーシの食品基準に関する情報福島県立医大で行われたプレゼンテーション資料27 Jan. 2015 Professors from Belarus made presentations on Chernobyl at FMU レバノン牛乳・乳製品を含む乳幼児用食品が15[Bq/kg]に設定されています 消費者庁食品と放射能Q&A 厚生労働省農林水産省台湾による日本産食品の輸入規制が緩和されました (東日本大震災関連) 畜産物中の放射性物質の安全性に関する文献調査IAEARASSC 37Development of Criteria for Food and Drinking (Potable) Water in Existing Exposure Situations Following a Nuclear or Radiological EmergencyDraft TECDOC on foodstuff and drinking water CriteriaCriteria for Radionuclide Activity Concentrations for Food and Drinking Water IRPA 14などManaging Radionuclides in Food and Drinking Water 日本の規制食品衛生法食品衛生法第 11 条第1項に基づき、 食品中の放射性物質の規格基準が設定されています。 出荷制限原子力災害対策特別措置法に基づきます。 指示の権限を持つのは原子力災害対策本部長原子力災害対策本部長の権限第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。 条件以下を満たす場合

都道府県知事の役割制限の解除に向けた申請は都道府県知事からなされます。 出荷制限による損害賠償原子力損害賠償紛争審査会罰則食品衛生法第七十二条 第十一条第二項(中略)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 食品表示法出荷制限と摂取制限はどう違うのですか?摂取制限出荷制限と同様に原子力災害対策特別措置法に基づき原子力災害対策本部長の指示により行われます。 条件以下を満たす場合

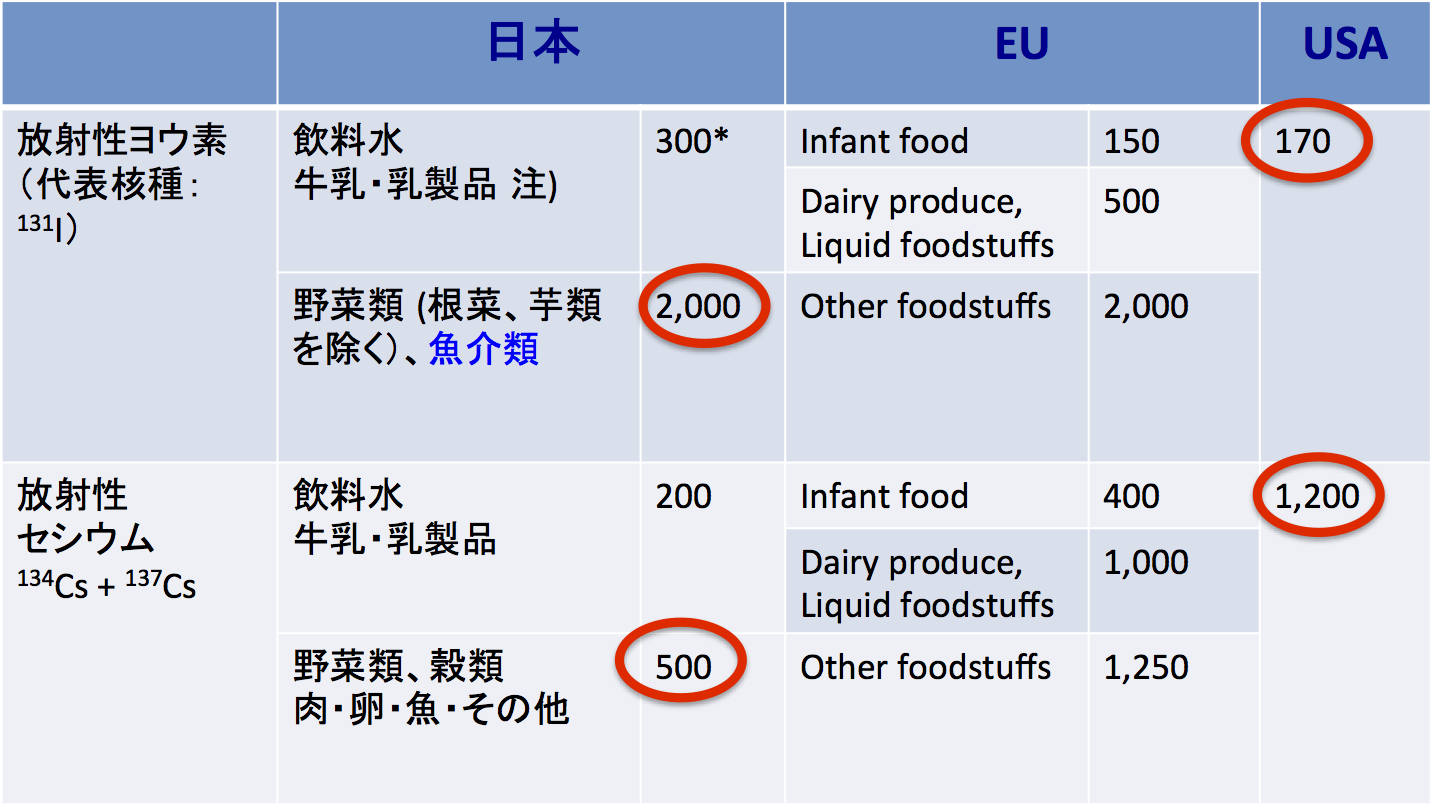

地域的な広がりを持たなくても設定されます 食品安全委員会との関係食品安全委員会食品安全委員会は、リスク評価(食品健康影響評価)を行います(食品安全基本法第二十三条)。 厚生労働省厚生労働省などでは、リスク管理を担当します。 食品安全委員会への意見の聴取食品衛生法第十一条第一項の規定により基準若しくは規格を定めようとするときなどは厚生労働大臣は、食品安全委員会の意見を聴かなければならないとされています(食品安全基本法第二十四条)。 測定やモニタリングに関する規定食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を踏まえた「地方自治体における検査計画」に基づき、実施されています。 事故後、時間が経過した後に一部の食品の基準値を引き上げたスウェーデンスウェーデンでは、チェルノブイリ事故の後、食品中のCs-137の濃度は300Bq/kgに規制されました(日本は500Bq/kg)。 スウェーデン政府によるCs-137を含む食品に対する助言300Bq/kg未満であれば、普通に食べられる。300 - 1,500Bq/kgのものは、週に一回以上は食べてはいけない。1,500Bq/kgを超えているものは、年に数回以上は食べてはいけない。10,000Bq/kgを超えているものは、食べてはいけない。類似例ノルウェーでの取り組み例 予測例Consequences in Norway after a hypothetical accident at Sellafield より高いリスクを受け入れているとしている例そのように説明なさっておられますが、参考レベル(年間の食品摂取からの預託実効線量は約1 mSv)は日本と同じ(IAEA GSR part3)です。 ジビエ料理と食品安全一般社団法人 日本フードサービス協会農林水産省厚生労働省経済産業省 資源エネルギー庁熱帯病治療薬研究班の中央薬剤保管センター(国立国際医療研究センター国際感染症センター)北欧のトナカイ肉ノルウェー食品安全科学委員会(VKM)、食品及び飲料中の放射性物質による健康影響評価に関して情報提供 記事高橋真理子 朝日新聞科学コーディネーター.事故から10年たって考える食品の規制値 「科学」が「政治」に負けたという見方に異議あり! 論点1. ルール策定プロセスEvidence informedな判断をするために1.1 必要な情報は?1.1.1 そのうちの科学的な情報は?2. 民主主義の原理の適用法2.1 政治家の貢献のあり方は?2.1.1 不当な政治介入はあったのか(当時のやり取りは議事録に残っています)?2.2 合意形成に向けて2.2.1 対立の構造はあったのか?2.2.2 あったとするとどのような構造だったのか?3. 目標とするリスクレベル3.1 トレードオフを考えるための前提条件は?3.1.2 確保すべき公平性とは何か?3.2 目標とするリスクレベルは「科学的に」最適なものが導出できるか?3.3 代表的な個人をどう想定するか?4. 目標とするリスクレベルを達成するためのそれぞれの食品への「リスク」の割り当て4.1 放射性物質の濃度で与えるか?あるいは年間の放射性物質摂取量で与えるか?4.1.1 どのような要素を考慮するかを「科学的に」決定できるか?5. 食品としての規制の対象どの範囲の食品をどのように規制するか?食品衛生法 第七条厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 食品衛生法 第九条厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。 6. 消費者の義務食育基本法(食に関する感謝の念と理解)第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。 (食品の安全性の確保等における食育の役割)第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に 行われなければならない。 (国民の責務)第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、 食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 消費者安全法(事業者等の努力)第五条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(国民の役割)第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。 |

おすすめSocial issue キーワードの例新着情報

・決定しきい値(決定限界) 最終更新記事

・保健師や保育士の役割 記事一覧アクセス数トップ10

・ホット・パーティクル hot particle |

|

|

更新日:2024年07月10日 登録日:2014年12月29日 | ||

|

スマートフォン | デスクトップ |

||

| © 2020 国立保健医療科学院 Some Rights Reserved. | ||